新能源汽車要做2023年“消費之王”?

工業和信息化部部長金壯龍在十四屆全國人大一次會議首場“部長通道”采訪中,明確指出,在擴大消費上,首先要穩住新能源汽車大宗消費。

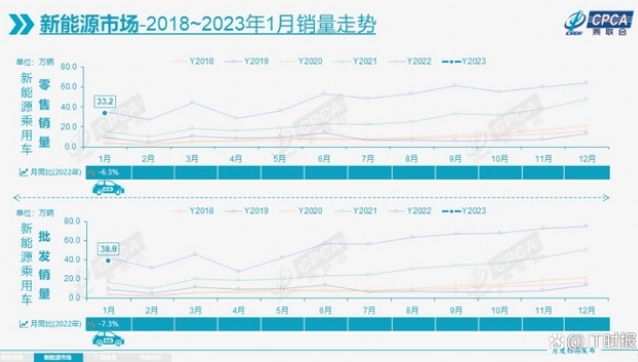

然而金壯龍部長的一個“穩”字,又同時反映出當前國內新能源車市場的窘境。全國乘聯會數據顯示,新能源汽車市場1月零售33.3萬輛,同比降低6.1%,環比降低48.1%;好在2月新能源車銷量回暖,零售銷量約40萬輛,同比增長46.6%,環比增長20.3%。2023年的春天不冷不熱,“蔚小理”等造車新勢力艱難前行,華為、小米等科技大廠造車前景撲朔迷離,一枝獨秀的比亞迪隱隱具備了在區域市場挑戰海外巨頭特斯拉的實力……所以“穩”仍是關鍵,先要“厚積”,才能“薄發”。

當下,國內的新能源汽車產業還不能說已經走上了強勢發展的道路,甚至還沒有達到手機終端產業鏈的高度,中國手機廠商已經完全有能力為全球消費者提供頂級的產品,并在全球市場形成了除蘋果、三星之外的產業覆蓋優勢。那么,新能源汽車產業能否達到國產手機產業鏈的高度?又或是新能源汽車會走出一條新的高質量發展之路?

在今年兩會上,與新能源汽車行業發展相關的提案數量眾多。兩會代表的提案多集中在提振消費和政策規劃兩方面。

消費補貼是多位車企老總關心的話題,廣汽集團黨委副書記、總經理馮興亞表示,廣汽自掏腰包為消費者補貼,建議對新能源汽車消費實施持續補貼,并延續汽車購置稅減免政策。

其實,對于車企的政策支持,財政部在兩會召開之前就已著手部署。雖然新能源汽車中央財政購置補貼退出,但免購置稅減免政策支持力度很大,財政部已明確表示,對于購置期在2023年的新能源汽車繼續免征車輛購置稅,再加上地方政府免費送綠牌等一系列配套措施,對新能源汽車的消費刺激仍在持續。

而新一屆全國人大代表、小鵬汽車董事長何小鵬建議,從頂層設計上,加快《道路交通安全法》等法律法規的修訂及解釋工作,明確自動駕駛系統運行時的法律要求、產品準入要求、事故認定邊界、產品責任等,加快完善網絡安全、數據安全、功能安全等相關標準制定和管理規范。

其中傳遞出的信息表明,中國自動駕駛相關技術和產業成熟度已經較高,具備了逐步商用的基礎,希望能夠用政策法規和技術演進“兩條腿”走路,為以自動駕駛為核心技術場景的新能源汽車創造出完整的閉環生態環境。

一直以來,汽車銷量與宏觀指標具有強聯動性和一致性,汽車產業在宏觀經濟中的地位舉足輕重。例如在經濟總量國內第一的上海市,汽車就以約8000億元的產值穩居第一產業位置。從傳統燃油車向新能源汽車的轉型和調整,將成為新一輪擴大內需的主推“火箭”。

然而,近期隨著新能源車補貼調整疊加特斯拉連續降價帶來的“鯰魚效應”,國內新能源汽車行業市場加速“洗牌”的聲音開始浮出水面,而“蔚小理”等不穩定的銷量加深了市場對國內新能源汽車發展模式和前景的擔憂,傳統車企、互聯網新勢力、華為等大廠,到底哪個或者哪些會最終成為新能源汽車市場笑到最后的贏家?我國新能源汽車的產能是不是已經開始顯露過剩趨勢了?

對此,全國政協經濟委員會副主任苗圩于近期表示,我國的新能源汽車仍處在高速增長階段,產能建設需要一定周期,考慮到明年、后年及未來的發展,我國的新能源汽車產能在目前階段不存在過剩問題,新能源汽車市場滲透率繼續增長的勢頭不會改變。

從基本盤來看,2023年我國的新能源汽車盤子還會繼續做大,無論吉利、上汽、廣汽、比亞迪等傳統車企,還是“蔚小理”等造車新勢力,又或是華為、小米等跨界大廠都仍處在風口期,擴產能、增銷量仍是2023年新能源車市場的“主旋律”,產業玩家誰都有機會,屬于國產新能源車的這場大戲剛剛演到最精彩的一幕。

排版/ 季嘉穎

來源/《IT時報》公眾號vittimes

作者/ IT時報記者 王昕

編輯/ 孫妍