試駕新款海馬@3純電動車 最“愛它”這“3”點

來源:豪車咨詢

一年前,我有幸成為2016款海馬@3的第一批試駕者,當時這輛車給我最大的印象就是實用、可靠,是一款非常適合家庭生活的車子。不過講真,我感覺它還是存在一些遺珠之憾的,比如外觀設計如果能在有所創新、比如在配置上更能讓人隨心所欲一些……當這款車歷經一年的磨練,來到改款后的今天,記得我拿到鑰匙來到停車場之后,同事說就是它啦,我站在原地愣是沒敢認,就像是一年未見的姐姐從韓國整形后突然站在我面前一樣,我心里有很多疑問,急于想和它交流。

▲沒敢與它“相認”的主要原因來自其“整容”后的外觀,@3完全顛覆了我對老款印象。之前老款@3在外觀上比較中庸,其實我也并不怪它,因為畢竟現在的中國車為了避免輿論誹議,都采取“只做不丑的車”的策略,不過也導致沒有人在外觀設計上敢做出突破和大膽的設計,可我在新@3上,卻看到了海馬的嘗試——這是我“愛它”之一。

▲首先,新@3更換了全新的前臉,進氣格柵處告別了單一的橫豎線條,兩道縱穿前部的藍色飾條讓@3有了武裝到牙齒的感覺。我一直堅信,獠牙不是用來食草的,它應該去狩獵!

▲雖然@3是一款A0級轎車,但4553*1737*1510mm的車身尺寸卻能與A級車比肩。從側面看,@3的車身線條在視覺上產生了更加勻稱、協調的感覺。尾部車窗與行李箱間的角度較大,也讓整車有一些掀背的韻味。

▲后尾部整體設計與老款相似,但在細節上進行了完善,增加的鍍鉻飾條讓車型的輪廓感增強,就像是一個微胖的人去健身房進行了魔鬼訓練,肉壯一下子變身強壯。

▲@3在車身顏色搭配上也做出了嘗試,老款黑白雙色略顯單調,也不能讓人一眼明確其電動車的身份。所以新@3在車身棱角處使用了金屬感很強的藍色飾條。這一小小的點綴,讓@3在色彩上更加有層次。不過如果未來再加上新能源車的綠色車牌,不知道會有什么效果。

▲@3的造型較已經非常豐滿了,所以細節設計就應當簡約一些,否則就會出現雜亂的視覺。設計師深明其道,大燈被設計成了勾人心脾的“桃花眼(大燈底部是微微拱起的線條)”,內部采用鹵素大燈,感覺一氣呵成,沒有一絲多余的點綴。

▲雖然中國的汽車法規沒有像其他國家那樣,強制廠商配備日行燈。但新@3上卻標配了這一配置。這不僅僅是出于行車安全的考慮,也是為了搭配藍色飾條而設計,因為冷色系的光源能讓車身上的藍色更加具有科技感。

▲有一點出乎我意料的配置是它的360度倒車影像,雖略微有一些魚眼效果,但在這個價位的車型上配備這樣的配置,其實算得上廠商的誠意之舉。

電動車在低速行駛和倒車時有一點是經常被人們吐槽的,那就是這么大只的一臺機器幽靈般地跟在某個行人后面,總給行人一種不安全感,但@3在低速行進時每隔三秒就會發出“嘀嘀”的提示音,提示周圍的行人注意車輛。

▲@3的輪圈和輪胎采用的是這個級別車型大部分所使用的規格,這條多輻式的輪圈看得出是經過了設計和完善的,而非那種“套用式”的模式,給我的感覺就是“老哥,穩啊!”

內飾部分:

▲新海馬@3的顛覆性不僅體現在外觀,它的內飾設計也稱得上是“重新定義”。老款內飾顏色以黑色為主,銀色鍍鉻的線條也比較簡單,車廂過于沉悶、單調。而新@3的內飾采用不對稱的設計思路,啞光金屬質感的鍍鉻飾條被更多、更大膽地應用。顏色結構如果分為上中下三層的話,上下黑色、中間啞光金屬的搭配是讓畫面更有層次、更有景深感的捷徑。

▲我一直認為,方向盤的質感是一輛車內飾的關鍵,因為它是駕駛者最長觸碰的部分。@3的設計師深明取巧之道,方向盤的用料是整個內飾中最講究的,采用皮質材料。加之標配的多功能鍵盤,使得@3的方向盤有了高級別車型的質感。

▲這輛車的價格并不高,但設計者卻盡可能的在視覺感官上為駕駛者營造更高級別的體驗。@3放棄了成本較低的傳統儀表盤,換成了當下很流行的液晶儀表。平時所需的車輛信息在一塊屏幕上都可以找到,免去了在系統中倒出尋找信息的痛苦。

▲觸屏操作系統在儀表升級后也減輕了負擔,界面清晰明了,沒有太復雜的操作選項,我覺得就連我奶奶都能自己在收音機上找到她喜歡聽的FM103.9了。

▲雖然電子系統已經覆蓋了大多數操作選項,不過@3的中控臺仍然保留了必要的傳統按鍵,按鍵布局有向埃斯頓馬丁致敬的成分,一鍵啟動只有高配車型才有,不過USB和HDMI接口卻是標配。

▲@3采用電子選桿式擋把,它的手感和大小很符合普通人握東西時的習慣,我在駕駛時很多次都不由自主地把手放在了上面,就像是摸到了一個軟硬、大小都適中的……減壓球?

▲擋位上面只有D、H、R擋和E擋(ECO),駐車時所需的P擋被單獨羅列在擋位區的下方。與全景影像開關、低速行駛提示音開關和充電開關并列。有一些遺憾的是,雖然E擋模式下會有不錯的節電效果,不過動力也會損失不少,在節電模式下車輛僅適用于擁堵路段和停車場。

▲@3皮質的黑色座椅搭配細小的紅色縫線點綴,會讓“遇紅則狂”的駕駛者在不經意間深踩下油門。

▲至于@3的儲物空間我想說,如何評判一輛車對儲物功能的設計的好壞?那一定是從你不了解這輛車開始——當你還不知道哪里能放手機、哪里能放水杯的時候,如果它能滿足你隨手一放的需求,那它的儲物設計就是成功的。而至于它的空間表現我只說一句話——我的身高是188cm駕乘@3沒有問題。

路測部分:

▲除了不拘一格的外觀、內飾設計以外,我“愛它”之二就是@3的駕駛感受。@3搭載的是一臺最大功率95馬力(70kW)的永磁同步驅動電機。

我個人在評價一輛電動車時還是習慣和傳統燃油車去做比較。我自己的車是一輛1.6t的美式車,起步時我通常會放開油門的四分之一,所以駕駛@3我也是怎么做的,但是它的“平緩”程度與其它電動車一樣讓我有些著急。正巧這時路況變好,又趕上一個紅綠燈的“桿位”,我充分利用自己RT時間短的優勢,全油門沖了出去。這是一個不錯的起步,沒有渦輪車那種被踹的感覺,也沒有自吸車措手不及的尷尬,有一種在歡樂谷坐云霄飛車的錯覺。那是一種瞬間的失重感,如果你沒有做好準備,會有一些小小的恐懼。

▲我瞟了一眼時速,才明白這種失重感來自油門中后段,轉換成燃油車的話,是在2擋到4擋之間,它在30km/h之后迸發出來的力量,要比同級別的電動車感受更為明顯。而30-80km/h是我們在城市里開車最常用的階段,@3正是在這個階段建立自己優勢的。

新@3采用前麥弗遜懸架和后扭力梁懸架的搭配,不過我感覺它的路感與傳統電動車有所不同,@3的底盤較硬,你能在方向盤中感受到路面的任何變化。不過這也帶來了它的另一個優勢,那就是轉向明確。

踩下油門超車,@3會盡可能地保持住自己的姿態。輕微打動方向盤它會有一點虛位,但這并不是它的真正能力,你要給它的EPS電動助力轉向系統一些時間,試著把方向打得大一些,接近45度的時候轉向能力會瞬間提升,回正時緊隨你的心思“路歸原位”。這是城市行駛中最爽快的感覺,超車專用,踩油、轉向、回正,手起刀落,絲毫不拖泥帶水。

▲當你適應了它的秉性,你一定會不由自主地將油門放大,讓時速指針奔向更高的數字。因為@3的密閉性好的緣故你幾乎感覺不到你已經加速。在一個安靜的氛圍內,你聚精會神的注視前方,享受擋視線的周圍由實變虛、最后形成隧道般的感覺。

▲再快的車也會有慢下來的時候,@3的前段剎車較為平緩,這是出于平時家用的舒適性考慮,剎車的中后段才有把高速行駛的車拉回來的力量,這需要一定的適應時間,我們要學著體會它點剎和踩剎之間的力道。

▲我們@3的續航進行過實地的測試,結果與工信部給出的202km成績基本一致,這完全可以滿足日常的代步,它的充電接口隱藏在海馬Logo的下面。@3也分為快充和慢充,使用快充時,半小時就能從0充到80%,可以說與“充電五分鐘,通話兩小時”有異曲同工之妙!

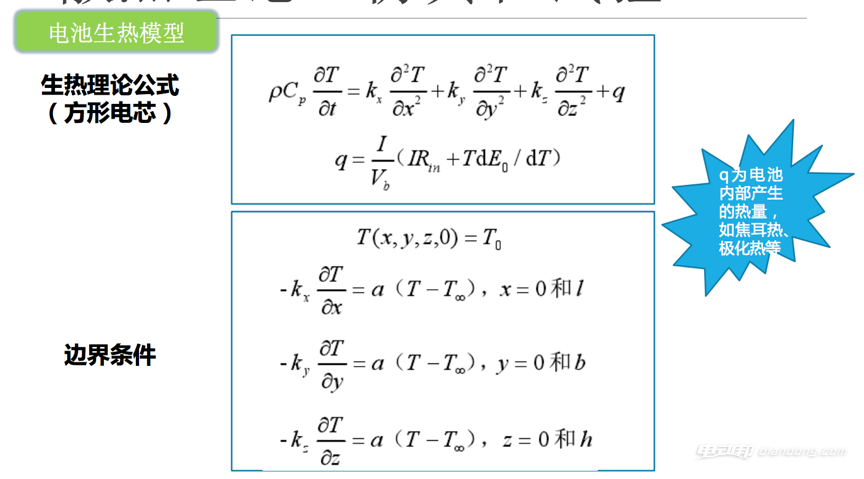

▲大家都知道,電動車在低溫(零下10攝氏度)狀態下的電容量會減小,功率會降低,就連充電時間也會增加,這個情況如何解決?隨著天氣的漸涼,車主們紛紛對電動車的充電用時和續航里程感到擔心。此時,電池溫控系統由此而生。這就是我“愛它3”點當中最重要的一點——它對駕駛者體驗的追求。

▲@3的電池溫控系統在車輛進行充電之前會提前對電池進行快速加熱,這樣就能讓電池在寒冷狀態中依然能保持原有的充電速度。而在車輛行駛過程中溫控系統可以感知電池的溫度,對電池進行自動的加熱,以保障車輛原有的續航里程和動力輸出不被削減。

▲除了寒冷的冬季,其實夏天的高溫也是電池的夢魘,如果沒有溫控系統的話,電動車的電池在高溫的夏天會因電流所釋放的大量能量導致壽命降低,甚至出現自燃的危險。所以溫控系統的介入,是@3保持動力輸出和安全性的重要部分。

▲然而電池溫控系統在電動車領域的運用并不多,就算是國外,擁有先進電池溫控技術的廠商也不算多,目前我們知道的有特斯拉Roadster、日產的Leaf和雪佛蘭的volt,國內在電動車電池上的技術雖然世界領先,不過擁有該技術的廠商也并不多,海馬@3算是其中之一。