27家車企被工信部盯上了新能源資質將再生突變

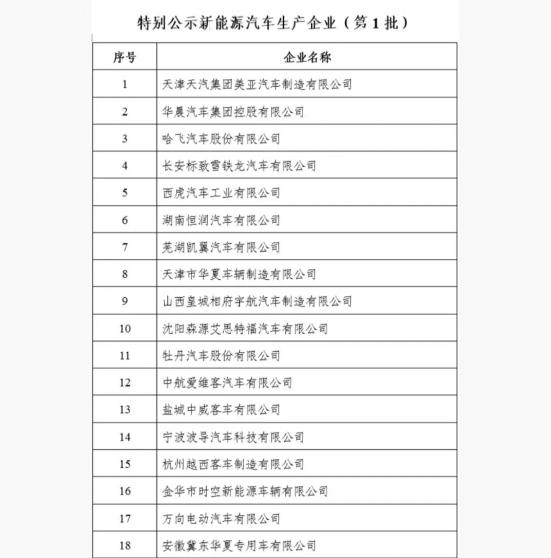

早在今年9月3日,工信部曾發布“關于對擬上報《特別公示新能源汽車生產企業(第1批)》企業清單進行公示”的通知,當時有30家企業被納入名單當中。近日,工信部發布了關于《特別公示新能源汽車生產企業(第1批)》的公告,共計27家新能源汽車企業上榜。原因是:這些車企由于12個月及以上未生產新能源汽車產品;對比發現廣汽本田、長安鈴木、山東麗馳三家車企并未出現在最終公示名單中,而傳統車企長安標致雪鐵龍和籌謀已久的萬向汽車在劫難逃。

造車資質一票難求,為何不好好珍惜?

隨著去年5月22日江淮大眾的獲批,隨后便有小道消息,發改委暫停新能源汽車生產資質審批的消息開始在業界流傳。雖然這一則消息并沒有得到官方回應,但是隨著生產資質的審批戛然而止,這一傳聞在接下來的一年多時間里,最終被“沒有新批一家新能源汽車生產企業”的事實所證實;至今獲批企業也停在那一數字,仍未有變化。不完全統計,2017年前后除了已經獲得新能源汽車生產資質的15家企業之外,還有將近200家企業在排隊等待審批。

而此次工信部再次將鐵手伸向了已獲得資質的企業,被"點名"的27家企業,需要重新接受工信部的資質審查;車企如果想申請移出特別公示,需通過工業和信息化部令第39號令(以下簡稱39號令)的考核。但是在工信部審核通過之前,這些被點名的企業無法申報新能源汽車新產品。而根據39號令來看,對于停止生產新能源汽車產品12個月及以上的新能源汽車生產企業,如果沒能力繼續研發生產將被撤銷新能源汽車生產資質。

拒絕濫竽充數,新能源造車資質再生變化

眾所周知,在國家積極推進新能源汽車產業的大背景下,許多汽車企業在最初制度還不完善時便拿到了新能源汽車的生產資質,隨著新能源汽車快速發展,出現了騙取補貼等不良現象,新能源產業管理上存在一些問題,同時“占坑”后的一些企業也并沒有積極進行新能源汽車的研發與生產。拒統計,僅2017年發布的全國各地的規劃產能就接近1200萬輛,涉及投資4000多億元;2018年全年,國內電動汽車市場將產生45%的增速,全年新能源車銷量或將超過100萬輛,而這里面有相當一部分就是為了沖著國家對于新能源車市場的補貼而來的。

工信部這一次出手,就是希望把濫竽充數的企業淘汰出局,為那些想干實事,卻苦于沒有生產資質的企業騰出資源,合理規范新能源汽車市場發展。據工信部數據顯示,目前已注冊的新能源車企達到了230余家,包括傳統車企的新能源項目和眾多造車新勢力,而拿到發改委項目核準的僅有16家。近期,工信部下發新能源生產資質的速度明顯加快,9月份以來,原本全國僅7家的“雙資質”車企迅速增長至10家;按照此發展新能源汽車生產資質審批最快可能在今年年底前開啟。

【寫在最后】

在行業洗牌加劇的情況下,獲取生產資質成為新能源車企存活下去的重要條件,而如何清理掉渾水摸魚者成為當下不可不解決的問題;不是消費者苛責,那是因為沒有車企能拿出讓人信服的作品。要知道隨著合資品牌在新能源汽車領域的發力,中國自主品牌沒有了政策的補貼,如何抗住壓力已經成為一個問號。