人滿為患的新能源造車路,小米在等什么,8000億港元還不夠?

如果你是小米的粉絲,這幾天估計會興奮得睡不著覺。

幾天前,小米再次"被曝光"造車,并有望由集團創(chuàng)始人雷軍親自帶隊。你說是炒作也好,試探也好,小米對造車,的確是動了心思的。雖然,小米多次辟謠:但凡說小米要造車的,都是假新聞。但小米股價卻應聲上漲,一度達到了32.3港元,市值接近8000億港元。

8000億港元,距離特斯拉還有一定距離,但和造車新勢力相比,小米造車在資本上更有底氣。那小米為何再三辟謠造車呢?米粉們也很心急,甚至在社交平臺上給官方留言:小米在等什么?

人滿為患的新能源造車路

或許是貧窮限制了我們的想象力,你根本不知道有多少企業(yè)在排隊等待走上造車之路。

據(jù)《2020年新能源汽車相關(guān)企業(yè)注冊量》的研究報告,目前我國共有新能源汽車相關(guān)企業(yè)23.2萬家,2020年全年新注冊企業(yè)7.86萬家,同比增長70.8%,其中四季度新增企業(yè)2.7萬家。

從地區(qū)分布來看,目前廣東省以2.6萬家企業(yè)排名第一,山東、江蘇分列二三名。此外,全行業(yè)45%的企業(yè)注冊資本高于500萬。

這數(shù)據(jù)真是驚人。當然了,新能源相關(guān)并非都是造車企業(yè),但新能源車如同一塊大蛋糕,引無數(shù)英雄折腰是真的。

要知道,2016年在新能源補貼車風口正盛之時,新注冊企業(yè)也不過2萬家。2020年的新能源車市場經(jīng)歷了"洗牌",那些騙補、生產(chǎn)力低下的企業(yè)紛紛倒閉,但是隨著大盤整體的止跌、復蘇、向上,已經(jīng)有越來越多的新玩家涌入。

蘋果、百度、華為、富士康,去年我們看到了許多IT大佬們,出現(xiàn)在國際性的車展展臺上,雖然它們的LOGO還沒掛在車上,但背后的技術(shù)支持和系統(tǒng)開發(fā),依然印有滿滿的互聯(lián)網(wǎng)思維。

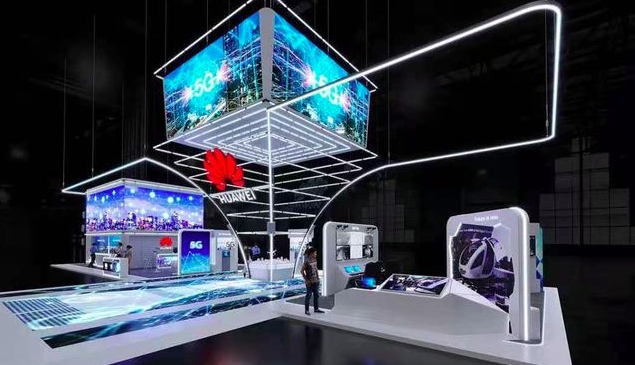

在北京國際車展的展臺上,隱約看見了華為的菊花LOGO,藏在擁擠的汽車巨頭后面。沒錯,華為不造車,但它又念念不忘。

目前還沒有掛著華為LOGO的汽車發(fā)布,但華為有自己的想法,在智能汽車的軟件服務進行打包,市場前景將更廣闊。而這,也是眾多IT廠家進入造車的常見方式。

那么,小米是否也能參考華為的方式,進入造車市場呢?

造車真不簡單

車型研發(fā)、生產(chǎn)制造、渠道搭建、融資能力、品牌營銷,就像一道道"硬門檻",外行想進入真心不容易。而且,造車很燒錢,這很致命。

蔚來的李斌說"沒個200億就不要造車"。2019年10月份,戴森在一封內(nèi)部郵件中告知員工,其宏大的電動車計劃已經(jīng)終止,不具備商業(yè)可行性。歷經(jīng)三年的研發(fā)、耗資200億元后付之東流。

2020年蘋果將在汽車項目上投入1330億元人民幣的研發(fā)經(jīng)費。當然了,這個錢多得超出了窮人的想象力,不過作個比較,每年全球汽車行業(yè)的研發(fā)經(jīng)費在800~1000億美元之間。

以上僅僅是造車前的研發(fā),真要投錢,營銷、建廠、售后,這又得花多少錢?

隨隨便便就喊自己造車,其實是很笨的。與其在自己不熟悉的領(lǐng)域投入全副身家立FLAG,還不如多結(jié)交朋友,和傳統(tǒng)車企合作,畢竟新能源車,軟件更值錢。

你看華為多聰明。

華為前期和汽車OEM廠商深度合作,進行初步的功能落地和成長發(fā)展;然后逐漸建立起屬于自己的核心壁壘,在供應鏈中取得話語權(quán)。

華為進入汽車行業(yè),絕非"三電"技術(shù)這樣的硬件,而是更為強大,附加值更大的"軟件",如AIoT(人工智能物聯(lián)網(wǎng)),即AI(人工智能)+IoT(物聯(lián)網(wǎng))。說起來,即使是電動車的強者特斯拉,也沒有完全吃透AIoT。

小米造車其實早就動身了,先從定制app上開始。

目前小米關(guān)聯(lián)公司擁有的與車輛相關(guān)的專利共有134件,小米多家關(guān)聯(lián)公司均將汽車零配件作為經(jīng)營范圍登記。小米在相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域與多家車企達成了合作,2020年3月,小米與蔚來汽車達成合作,在其智能手表上推出一款能夠隨時隨地控車的蔚來app。小米表示將與小鵬汽車展開深度合作,小米9 Pro的NFC功能可以作為車鑰匙使用,并搭載在小鵬P7上。

不過,與華為、百度等巨頭相比,小米進入造車還只是隔靴搔癢,合作的都是皮毛項目,在自動駕駛、V2X、三電系統(tǒng)等領(lǐng)域,小米技術(shù)儲備不足。

總結(jié):

小米造車,肯定是有想法的,只是火候還沒到家,自然要低調(diào)一點。資金小米不缺,或許真正擋在小米深入進入造車之路的,還是技術(shù)。小米在整車設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)制造乃至銷售服務環(huán)節(jié),經(jīng)驗均十分缺乏,更不要說車輛工藝設(shè)計管理、銷售等等。當然,若要加速造車,小米還有2條路可走,一是選擇和傳統(tǒng)車企合作,借助生態(tài)賦能;二是直接砸錢收購造車企業(yè)。

不管如何,小米的到來,讓本就人滿為患的新能源造車之路,顯得更加擁擠。