中國向電動汽車的過渡

最近,中國強制要求汽車制造商到 2030 年電動汽車 (EV) 占總銷量的 40%。根據麻省理工學院的一系列分析,此舉將擴大電動汽車和電動汽車電池的產量,足以降低全球兩者的成本。在中國,所有汽車的年銷量將暫時下降,然后恢復增長。電動汽車的市場份額將按照規定擴大,但許多車型的價格仍將高于汽油動力車型。從 2021 年到 2030 年,中國社會的轉型成本可能相當于每年增長的國內生產總值的 0.1%。在一項后續研究中,研究人員發現強制轉向電動汽車的好處——對空氣污染、人類健康、氣候變化和國家安全——可能足以抵消成本。

近幾十年來,中國經濟的快速增長使越來越多的消費者能夠購買自己的汽車。其結果是改善了流動性并成為世界上最大的汽車市場,但同時也帶來了嚴重的城市空氣污染、高溫室氣體排放以及對石油進口的日益依賴。

為了抵消這些令人不安的趨勢,中國政府已實施鼓勵采用插電式電動汽車 (EV) 的政策。由于購買電動汽車的成本高于購買傳統內燃機 (ICE) 汽車,因此政府于 2009 年開始為購買電動汽車提供慷慨的補貼。但是價格差異和購買者的數量都很大,因此支付補貼對政府來說變得非常昂貴。

因此,中國的政策制定者將在 2020 年底前逐步取消補貼,轉而依賴強加給汽車制造商的授權。簡單地說,該指令要求制造商每年銷售的所有車輛中必須有一定比例是電池供電的。為了避免經濟處罰,制造商每年都必須獲得規定數量的積分,這些積分是根據考慮范圍、能源效率、性能等的復雜公式為每輛電動汽車生產的。隨著時間的推移,要求變得越來越嚴格,目標是到 2030 年讓電動汽車占所有汽車銷量的 40%。

看電池價格

“電動汽車價格昂貴的主要原因是它們的電池價格昂貴,”格林說。近年來,電池價格快速下降,很大程度上得益于“學習效應”:隨著產量的增加,制造商想方設法提高效率,成本下降。人們普遍認為,隨著電動汽車占領更多汽車市場,電池價格將繼續下降。

使用由此得出的電池價格估計值,研究人員計算了隨著時間的推移制造電動汽車的額外成本,并假設利潤的標準加價確定了這些汽車的可能銷售價格。在之前的工作中,研究人員使用了各種數據源和分析技術來確定中國人口的“負擔能力”,換句話說,就是他們的收入中可用于購買汽車的比例。基于這些發現,他們研究了 2018 年至 2030 年間對中國汽車銷售的預期影響。

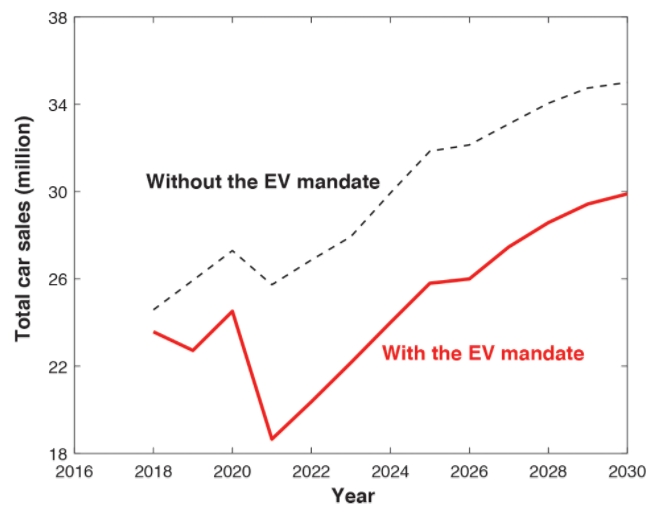

沒有和有電動汽車 (EV) 授權的中國預計汽車銷量黑色虛線顯示假設沒有電動汽車 (EV) 授權的預計汽車銷量。2021 年的下降是由于 2020 年采用了新的排放和燃油經濟性標準。紅色實線顯示了預計的汽車銷量。由于取消了電動汽車補貼,2021 年汽車總銷量下降,然后隨著消費者收入的增加再次增長。

他們的結果如上圖所示。作為比較的基準,研究人員首先假設了一個“反事實”(不是真實的)場景——這里的汽車銷售沒有大量采用電動汽車,因此沒有新的授權。正如黑色虛線所示,在該假設下,到 2030 年,預計年汽車銷量將攀升至超過 3400 萬輛。(2021 年的下降是對 2020 年新排放和燃油經濟性標準導致價格上漲的反應。)

紅色實線曲線顯示了當取消電動汽車購買補貼并在 2020 年頒布授權時會發生什么。取消補貼后,2021 年汽車總銷量將下降。但此后,經濟的增長和收入的增加提高了消費者的購買力,并推動了對私家車擁有的需求。年銷售額平均比反事實情景低 20%,但預計到 2030 年將達到約 3000 萬。

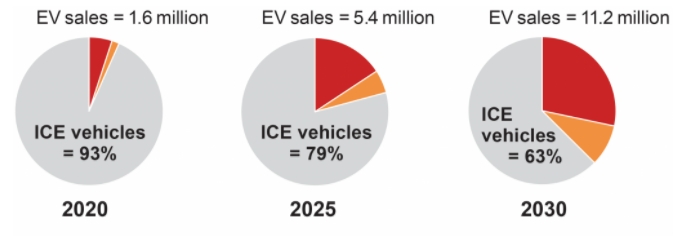

下面的餅圖顯示了三個時間點 ICE 汽車和純電動汽車之間的預計銷量明細。到 2020 年,電動汽車僅占總量(160 萬輛)的 7%。到 2025 年,這一份額將高達 21%(540 萬)。到 2030 年,這一比例將高達 37%(1120 萬)——接近政府 40% 的目標。2020 年至 2030 年期間,電動汽車的總銷量為 6600 萬輛。

上面紅色曲線上三個時間點的預計汽車銷量構成這些餅圖顯示了三種車型的預計銷量分布:內燃機汽車(灰色)、混合動力電動汽車(橙色)和純電池電動汽車(紅色)。顯示了每年銷售的電動汽車總數。

兩種類型的插電式電動汽車用顏色表示:紅色代表純電池電動汽車,橙色代表混合動力電動汽車(由電池和汽油驅動)。純電池電動汽車的銷量大約是混合動力電動汽車的兩倍,盡管前者由于電池成本更高而更貴。“該指令包括對續航里程更長的汽車的特殊偏好,這意味著汽車具有大電池,”格林說。“因此,汽車制造商有很大的動力制造純電池電動汽車,并根據授權公式獲得加分。”

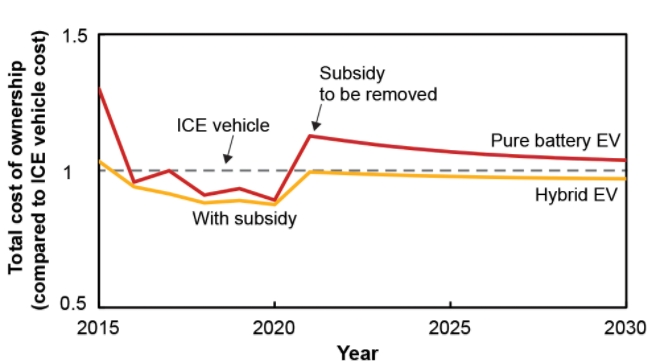

對于消費者而言,擁有電動汽車的額外成本包括汽車整個生命周期內車輛費用的任何差異。為了計算這種差異,研究人員量化了他們的兩輛插電式電動汽車和一輛 ICE 汽車到 2030 年的“總擁有成本”或 TCO,包括購買成本、燃料成本以及運營和維護成本(包括保險) . 下圖顯示了純電池 EV 和混合動力 EV 的成本與 ICE 車輛的成本相比如何。水平規則為 1 表示成本相同,因此“平價”。

從2016年到2020年,兩種電動汽車都受益于電動汽車補貼,因此每種電動汽車的TCO都低于內燃機汽車的TCO。2017 年和 2019 年純電池電動汽車補貼的大幅削減導致該曲線的兩次上升,而補貼的完全取消導致 2020 年兩條電動汽車曲線的大幅上升。 到 2030 年,混合動力電動汽車的 TCO 平價仍然存在,但即使到 2030 年,純電池電動汽車也無法實現平價,盡管由于電池價格的預期下降,它更接近了。

在中國,在汽車的整個生命周期內擁有一輛電動汽車與一輛內燃機汽車的總成本相比,在 2020 年之前,由于購買電動汽車需要支付補貼,因此擁有任何一種類型的插電式電動汽車都比擁有一輛內燃機汽車的成本更低。在取消補貼并在 2020 年強制執行任務后,擁有混合動力電動汽車(橙色曲線)相當于擁有一輛內燃機汽車。由于電池成本高,擁有純電池電動汽車(紅色曲線)的成本更高。降低電池價格會降低兩種電動汽車的總擁有成本,但到 2030 年,純電池電動汽車的價格仍然更高。

社會成本

研究人員的下一步是計算中國強制采用電動汽車的總成本。基本方法很簡單:研究人員將每年售出的每輛電動汽車的額外 TCO 折算到其現值,然后將所得數字乘以當年售出的汽車數量。(它們不包括嵌入在車輛、電力和汽油等購買價格中的稅款,因為社會將不得不支付其他稅款來彌補損失的收入。)

社會轉型成本左圖:從 2021 年到 2030 年,擁有和駕駛電動汽車的每輛車增量成本下降。純電池電動汽車的成本下降幅度大于混合動力電動汽車,但前者的成本仍然更高。右圖:每個條形代表一年內過渡到電動汽車的總成本。紅色代表純電池電動汽車,橙色代表混合動力電動汽車。一年內售出的電動汽車總數超過了每輛車成本的任何下降,因此社會的增量成本會增加。

他們的結果如上所示。左圖顯示了在給定年份銷售的每輛電動汽車的社會增量成本(左軸)和每公里行駛的額外成本(右軸)。成本假設車輛的使用壽命為 12 年,每年行駛 12,500 公里。同樣,純電池 EV 曲線高于混合動力 EV 曲線,并且隨著電池成本的降低,兩者都隨著時間的推移而下降。

右邊的數字將每輛車對社會的成本與汽車銷售數量相結合,揭示了產生的額外總成本。每個條形代表一個年份,紅色代表純電池電動汽車,橙色代表混合動力電動汽車。圖表顯示,每年銷售的電動汽車數量增長速度將快于每輛車成本下降的速度,因此每年對社會的增量成本將繼續增長。而且成本相當可觀。平均而言,從2021年到2030年,強制要求向電動汽車過渡每年將耗資1000億元,約占全國每年交通運輸支出的2%。

從 2021 年到 2030 年的 10 年間,向近 40% 的電動汽車過渡的年度社會成本相當于中國不斷增長的國內生產總值的 0.1% 左右。Hsieh 說:“因此,強制銷售電動汽車代替內燃機汽車給社會帶來的成本是巨大的。”“人們口袋里可以花在其他購買上的錢會少得多。”

其他注意事項

研究人員引用了其他兩個可能影響等式成本方面的因素。2018 年初,中國 6 個空氣污染嚴重的特大城市開始限制 ICE 車輛的牌照數量,并對其收取高額費用。憑借成本更低、數量更多的“綠色車牌”,電動汽車具有成本競爭力,銷量猛增。為了保護中國汽車制造商,中央政府最近宣布計劃終止這些限制。結果及其對電動汽車銷售的影響仍然不確定。

第二個警告涉及汽車制造商如何為他們的汽車定價。此處報告的結果假設價格按目前的方式計算:制造車輛的成本加上一定百分比的利潤加成。隨著新授權的實施,汽車制造商將需要改變他們的定價策略,以說服足夠多的買家購買電動汽車以達到所需的比例。“我們不知道他們要做什么,但一種可能性是他們會降低電動汽車的價格并提高汽油車的價格,”格林說。“這樣,他們仍然可以在合法經營的同時獲利。”例如,他引用了美國汽車制造商如何通過調整低效和高效汽車的相對價格來響應企業平均燃油經濟性標準。

雖然中國汽車制造商定價策略的這種變化會降低電動汽車的價格,但也會推高整體平均汽車價格,因為汽車總銷量組合以內燃機汽車為主。“中國一些原本可以買得起廉價汽油車的人現在買不起了,”謝說。“它們將被排除在市場之外。”

格林強調了該指令對全球所有汽車制造商的影響。“我不能夸大這件事的重要性,”他說。“任務一出,汽車制造商就意識到電動汽車已經成為一個主要市場,而不是一個小眾市場。”而且他認為,即使沒有補貼,購買電動汽車的額外費用也不會讓許多購車者望而卻步——尤其是考慮到它們提供的好處。

不過,他還有最后一個顧慮。隨著越來越多的電動汽車被制造出來,關鍵電池材料的全球供應將變得越來越有限。然而,與此同時,廢電池的供應量將會增加,這為回收用于新電池的關鍵材料創造了機會,同時防止其處置對環境造成威脅。研究人員建議政策制定者“幫助將汽車制造商、電池生產商、二手車經銷商和廢品公司之間的整個產業鏈整合到電池回收系統中,以實現更可持續的社會。”