【東風故事】20廠釀造的醬油,真香!

當年,20廠釀制醬油的一排排大缸

二汽創業初期,20廠員工義務勞動的場景

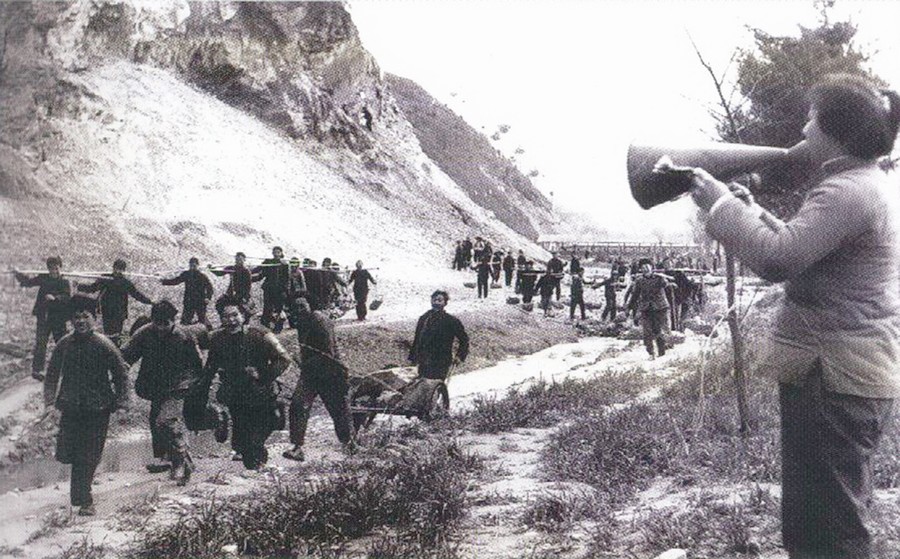

二汽創業初期,20廠人拉肩扛運石料的情景

任頤珍藏的二汽創業時期使用的馬燈

口述人,任頤,原通用鑄鍛廠員工。1957年出生,1970年其父母舉家來到十堰支援二汽建設。1975年,任頤進入二汽通用鑄鍛廠機動科工作,1987年進入通用鑄鍛廠黨群工作,曾多次被東風公司工會評為優秀工會工作者,技術創新優秀組織者等光榮稱號。曾擔任十堰市第三屆人大代表、政協委員。

今天,家里醬油吃完了,到商店買一瓶就行。但二汽創業之初,在“山里”的人們,要想吃上醬油,可得費盡周折。今天,我要講的,就是20廠(通用鑄鍛廠)自己造醬油的故事。

1970年,我跟隨父母從一汽來到十堰,支援二汽建設。從長春搭乘綠皮火車南下,一路轉了幾趟火車,才到了丹江口。接著再坐船到鄧灣碼頭,最后換乘卡車,才最終到達十堰。那年我才13歲,年紀小,看什么都新奇,覺得好像進了深山老林,在這里怎么建廠呢?

到了地方,一家人就在蘆席棚暫時安頓下來了。那時候的十堰,還是個窮山溝,物資十分匱乏,很多生活必需品都沒有,甚至連商店都沒有幾個。剛來的幾年,我甚至沒見過醬油。父母在家炒菜,調味料只有鹽,炒出來的菜白乎乎的,也沒什么滋味兒。

1975年,我正式參加了工作,在20廠機動科鉗工班當學徒。也就在這一年,20廠為了改善職工生活,辦起了小型醬油廠。

一個搞汽車的廠,怎么造起了醬油?這是有特定歷史背景的。當時的20廠,是二汽第一家專業廠,廠房建好了,工人都從全國各地招來了,怎么安頓隨之而來的家屬呢?當時,恰好有職工家屬在老家做過醬油,廠里就組織這些家屬工們,辦起了一家小型醬油廠。

現在,順著20廠后面的山溝,往里走上一刻鐘,還能看到當年小醬油廠的廠房。與其說是廠,不如說是小作坊,里面不到一百平米,當時大概也就十來個人在那里釀造醬油。

醬油廠剛開辦的時候,出于好奇心,我進去看過兩次。說起釀造醬油,那真是得來不易。

首先要采購黃豆,當時廠里派車出去,拉回來一卡車的黃豆。他們從中間挑出個頭大的、飽滿的黃豆,清洗干凈以后,就放到水缸里浸泡。待豆子泡漲了、吸足水分后,再上大鍋蒸熟。蒸好的黃豆在冷卻后,就進入了發酵環節,摻入曲種,把醬缸攪拌均勻,聞到有醬油味時,就可以停止發酵。在頂部撒上食鹽和清水,蓋上蓋子密封好,就可以釀制了。

經過三四個月的釀制存放,解除密封后,用漏網過濾一遍渣滓,醬油就做成了。

第一批醬油做好的時候,正好趕上過年。當時,廠里給300多名職工每人發了一張醬油票。我現在都還清晰地記得那一天的情形,大家拎著家里燒水用的壺,在醬油廠門口排隊領醬油,相互有說有笑很是開心,那隊伍長得一眼望不到頭。

焦急的等待中,終于輪到我,他們從大缸里舀出新鮮的醬油,給我灌了整整一壺,少說也有5斤。我記得,那壺醬油顏色發紅、透亮,聞起來特別香。

拎著這壺醬油回家,又是興奮又是自豪,全家人都高興地圍上來,夸我到了好單位,廠里還能給員工發醬油。自從有了醬油,菜更有滋味兒了,吃起來簡直美極了。

再后來,20廠的醬油就慢慢出名了。那個年代,在整個二汽,我們20廠的醬油是最好的,不是本廠職工還吃不上。逢年過節的時候,我們就把20廠的醬油當做禮品,去親戚家串門,端一碗醬油送過去,這在當時已是很珍貴的禮物了。

又過了一兩年,十堰慢慢建設起來,20廠周邊有了商店、商場,物資不再那么匱乏了,我們20廠的醬油廠也就停辦了。后來,隨著廠里效益變好,給員工發的福利也越來越多了,比如自己生產的汽水、雪糕、蛋糕等等,品種也越豐富。

“前方打勝仗,后方有保障”,這就是當年的二汽,當年的20廠。生產一線搞建設,企業的后方就做好支撐,大家都懷著同一個目標——建設好我們的二汽。現在回想起來,盡管當年物資匱乏、生活艱苦,但感覺特別有意義。看到東風公司現在的發展,心里也格外欣慰。

這么多年過去了,我最難忘懷的,還是最初那一壺醬油。20廠醬油,雖然聽起來是很平凡的東西,但在我心目中就是寶。現在不管用什么調味料,也沒當年那個滋味兒美。