一口價9.48萬起:零跑“價格戰”動了誰的蛋糕?

2025年4月,零跑汽車以一場“限時一口價”活動震動車市。以中大型六座SUV零跑C16為例,疊加國補后起售價低至11.87萬元,相當于指導價直降3.7萬元;而零跑C01增程版更以9.48萬元的底價,將新能源車價格戰推向新高度。這種“不玩虛的、直接標底價”的銷售策略,也被外界解讀為零跑向市場投下的“核彈級”價格武器。

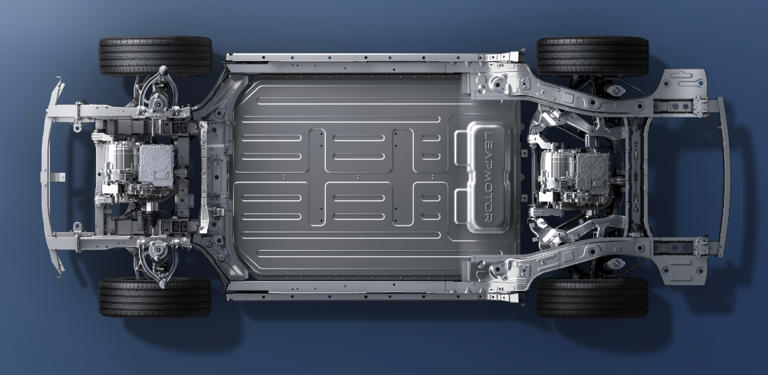

而在作者看來,零跑價格策略的精妙之處在于,首先國家報廢補貼最高2萬元+地方購車券,零跑直接將其轉化為終端優惠,既規避了“虛假降價”質疑,又搶在政策窗口期收割訂單。其次就是成本結構優化。舉個例子,C01增程版從13.68萬直降至9.48萬,看似虧損,實則通過CTC 2.0電池底盤一體化技術節省了15%的電池成本,配合自研電驅系統,單車利潤空間被壓縮但未消失。

最后是合資品牌。溢價空間加速崩塌廣汽豐田鉑智3X激光雷達版14.98萬的定價,曾被視為合資品牌“性價比覺醒”的標志,但在零跑B10的12.98萬面前,其品牌溢價瞬間歸零。更嚴峻的是,零跑計劃2025年三季度將城市NOA功能下放至15萬級車型,而合資品牌因供應鏈反應遲緩,智駕功能普遍滯后1-2年。這場價格戰,實則是技術迭代速度的生死較量。誠然,從競爭對手的角度來看,零跑這次的“一口價”到底是跟還是不跟,成為了一個值得討論的問題。

其次就是精準卡位的“甜點市場”零跑聚焦15-20萬價格帶(C系列占比76.6%),該區間用戶對價格敏感且需求多元。通過“增程+純電”雙路線,零跑既能用增程版搶占燃油車替代市場,又能以純電版收割限牌城市需求,形成“上下通吃”的格局。

最后,通過生態盈利的“第二曲線”零跑計劃2025年將軟件收入占比提升至15%,例如:智駕訂閱:城市NOA功能年費3600元,按50萬保有量計算,年收入可達18億元;家充服務:零跑家充樁售價3999元,但通過與國家電網合作,每樁可獲政府補貼1500元,實現“硬件不賺錢,服務賺后端”;電池租賃:C01電池月租599元,5年租賃成本3.6萬元,與一次性購買電池差價1.2萬元,用戶選擇租賃模式可降低購車門檻,零跑則通過電池資產運營獲取長期收益。

零跑的“一口價”狂潮,本質是新能源行業從“政策驅動”向“市場驅動”轉型的必然結果。當補貼退坡、需求放緩,唯有通過技術降本、效率提升實現“真低價”,才能在淘汰賽中存活。對于消費者而言,這波價格紅利雖誘人,但更需警惕“低價陷阱”——是否犧牲了安全性?是否隱藏了隱性收費?是否承諾的服務能落地?

當零跑用價格武器撕開市場缺口時,也為中國汽車產業留下一個啟示:在新能源革命的下半場,比拼的不僅是參數與價格,更是技術積累、供應鏈掌控力與用戶運營能力的綜合實力。這場價格戰沒有贏家,但消費者終將成為技術進步與效率革命的受益者。