復(fù)旦新突破:鋰電池“重生”技術(shù),讓新能源車?yán)m(xù)航大增成為可能

新能源車電池的性能衰減長久以來一直是制約行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵問題。據(jù)最新評估數(shù)據(jù)顯示,一輛新能源車在使用四年后,其電池容量可能會減少近四分之一,這一數(shù)據(jù)引發(fā)了業(yè)界的廣泛關(guān)注。

電池衰減的根源在于其化學(xué)特性和日常使用中的損耗。在電池的充放電循環(huán)中,鋰離子在交換膜中來回穿梭,久而久之,部分鋰離子會失去活性并在電池內(nèi)部沉積,形成一層電絕緣的外殼,從而嚴(yán)重影響電池的性能。溫度的劇烈變化和頻繁的快充也會加速電池的衰減。雖然快充技術(shù)為車主提供了便利,但高倍率的充電過程會對電解液和電芯造成損害,導(dǎo)致電池性能急劇下降。

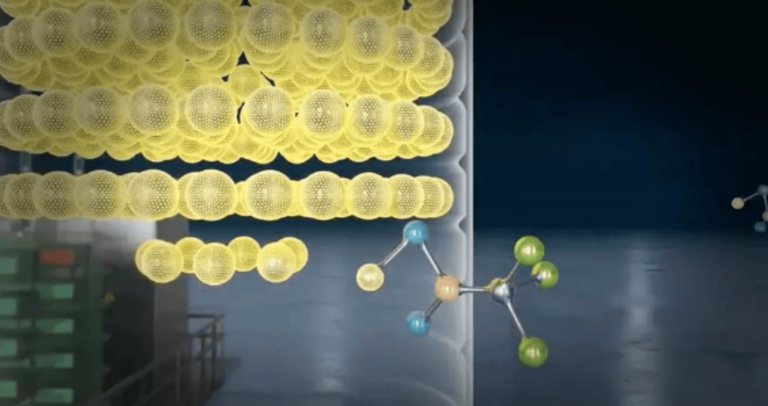

為了研發(fā)出這種能夠為鋰電池帶來“重生”的材料,彭慧勝和高悅的團(tuán)隊借助了AI技術(shù)和化學(xué)信息學(xué)的力量。他們將分子結(jié)構(gòu)和性質(zhì)數(shù)字化,并引入了有機化學(xué)、電化學(xué)和材料工程技術(shù)等多個領(lǐng)域的大量關(guān)聯(lián)性質(zhì),構(gòu)建了一個龐大的數(shù)據(jù)庫。通過非監(jiān)督機器學(xué)習(xí)的方法,他們成功地從數(shù)據(jù)庫中篩選并預(yù)測出了一種全新的鋰離子載體分子——三氟甲基亞磺酸鋰(CF3SO2Li),這一分子在以往的文獻(xiàn)中從未被報道過。

在成功合成出新分子后,研究團(tuán)隊進(jìn)行了一系列嚴(yán)格的實驗驗證。他們發(fā)現(xiàn),這種新分子不僅滿足了各種嚴(yán)苛的性能要求,而且其成本較低、易于合成。更重要的是,所有的驗證實驗都是在真實的電池器件上完成的,這進(jìn)一步證明了其在實際應(yīng)用中的可行性。